Attualizzazioni

|  | 16 / 49 |

|  |

(26-02-2012)

La vittoria di Cristo contro il maligno

e l’annuncio del Regno di Dio

(12) Subito lo Spirito lo sospinge nel deserto

(13) e stava nel deserto quaranta giorni, tentato da satana;

stava con le fiere e gli angeli lo servivano.

(14) Dopo che Giovanni fu consegnato, Gesù andò nella Galilea,

proclamando l’evangelo di Dio

(15) e dicendo:

“È compiuto il tempo e il regno di Dio si è fatto vicino;

convertitevi e credete nell’evangelo”.

La narrazione delle

tentazioni (Mc 1,12-13) non si ferma sui particolari, ma vuole dimostrare la

fermezza di Gesù, la sua disponibilità totale a seguire un messianismo conforme

alla volontà di Dio, di senso totalmente opposto alle prospettive umane. Il

deserto nella tradizione giudaica indica il luogo della prova e della sofferenza

(cf. Dt 8,2s). Esso ricorda i quaranta anni trascorsi da Israele

nell’isolamento: un’epoca di stenti, di ostacoli e di purificazione. Proprio in

questo ambiente, così ricco di risonanze bibliche, il diavolo mette alla prova

Gesù, una prova che sembra abbracciare tutto il periodo dei quaranta giorni.

Satana non riesce a piegare la volontà di Cristo, il Figlio prediletto e l’uomo

giusto, il quale resta decisamente sottomesso al disegno del Padre e in piena

comunione con lui. Marco non intende tanto descrivere le tentazioni, la qualità

o il numero, quanto sottolineare lo stato di fiduciosa sopportazione da parte di

Gesù e la sua opposizione al maligno. Egli ne esce vittorioso.

Alla fine vive in comunione con animali selvaggi, mentre gli angeli lo servono.

Ciò probabilmente anticipa l’evento escatologico della pace universale, secondo

quanto annunciato anche da Isaia (cf. 11,6; 65,25). Con Cristo inizia la

restaurazione dell’armonia nell’universo e tutto viene rinnovato; ormai è giunto

il tempo ultimo e definitivo della salvezza. Il servizio degli angeli indica

ugualmente la condizione di amicizia con Dio e con i suoi ministri, quale segno

concreto della realizzazione salvifica.

Con gli altri due versetti (Mc 14-15) il Vangelo affronta l’inizio della

missione di Gesù in Galilea. Prima di addentrarsi nei particolari della sua vita

pubblica, nelle determinate e circoscritte azioni del suo ministero, nei suoi

interventi salvifici e liberatori, Marco presenta un sommario alquanto succinto.

Anzitutto si dichiara che Gesù inizia la missione dopo che Giovanni fu

arrestato. La prigionia pone fine all’attività del Battista. La sua funzione è

terminata, si è conclusa, dal momento che ha introdotto la persona attesa. Il

più forte, colui al quale non è degno di sciogliere i legacci dei sandali, colui

che battezzerà nello Spirito Santo è ormai giunto. Il precursore può tirarsi da

parte.

Gesù si mostra come un banditore, un araldo, un annunciatore della buona

notizia, per diffondere la quale percorre in lungo e in largo la Galilea.

Nell’antichità erano molti i banditori che erano mandati dai sovrani e passavano

di luogo in luogo a notificare ordini, avvisi, eventi significativi. Anche

Gesù ha una

notizia da dire, che non proviene da un’autorità umana, ma da Dio, in quanto

proclama la venuta del suo regno. Egli quindi si presenta come l’inviato da Dio,

in modo che alza la voce per far risuonare il messaggio che Dio vuol comunicare

o, meglio, quello che sta per fare e quello che desidera che gli uomini

facciano. Gesù dichiara che “è compiuto il tempo”. Un’affermazione densa di

portata salvifica e insieme decisamente vincolante. Non c’è da indugiare o da

tentennare: il tempo è giunto al suo traguardo, oltre o fuori del quale non

esiste altra eventualità.

Gesù ha una

notizia da dire, che non proviene da un’autorità umana, ma da Dio, in quanto

proclama la venuta del suo regno. Egli quindi si presenta come l’inviato da Dio,

in modo che alza la voce per far risuonare il messaggio che Dio vuol comunicare

o, meglio, quello che sta per fare e quello che desidera che gli uomini

facciano. Gesù dichiara che “è compiuto il tempo”. Un’affermazione densa di

portata salvifica e insieme decisamente vincolante. Non c’è da indugiare o da

tentennare: il tempo è giunto al suo traguardo, oltre o fuori del quale non

esiste altra eventualità.

Se da una parte il messaggio procura gioia, dall’altra offre un ammonimento a

non lasciare sfuggire questo tempo, a riconoscerlo nel suo significato vitale e

ad accoglierlo nel modo conveniente, altrimenti si cambia in giudizio e in

condanna definitiva. Per questo esso si fa insieme annuncio e chiamata. Dopo

aver affermato con l’indicativo presente che il tempo è compiuto e che il regno

di Dio è vicino, Gesù si rivolge agli ascoltatori in forma imperativa:

“Convertitevi e credete nell’evangelo”. Gesù chiede la conversione, la quale

comporta un cambiamento radicale di mentalità, in riferimento ai desideri, ai

progetti, ai modi di pensare e di sentire puramente umani e terreni. Occorre

tagliare corto con il precedente modo di vedere il mondo e ri-orientare tutta la

propria esistenza in direzione del regno che viene ed è in atto. È questione di

un vero capovolgimento della propria direttiva esistenziale.

Gesù ne fa un comandamento irremovibile (“convertitevi”), per segnalare che non

è in ballo una decisione facoltativa, ma occorre prendere sul serio la

risoluzione piena e totalizzante del ritorno a Dio, che si fa vicino con il suo

dominio salvifico. Alla fine Gesù aggiunge ancora un invito: “Credete

nell’evangelo”, richiamando gli uomini alla disponibilità ad accogliere ciò che

lui dice, a fidarsi di quanto Dio sta per fare per mezzo di lui. Credere

significa riconoscere come vere e valide le realtà da lui annunciate, per

costruire su di esse la nuova vita. Si tratta di fidarsi di Lui, come unica

Parola di vita, di salvezza e di amore.

(04-03-2012)

L'esperienza

divina sul monte (Mc 9,2-9)

2In quel tempoi Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni

e li conduce su un alto monte, in disparte, loro soli.

Fu trasfigurato davanti a loro,

3e le sue vesti divennero splendenti, bianche assai,

che nessun lavandaio sulla terra può renderle così bianche.

4E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in colloquio con Gesù.

5Allora Pietro, rispondendo, dice a Gesù:

“Rabbi, bene è che noi siamo qui;

faremo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia”.

6Non sapeva infatti cosa rispondere, poiché furono spaventati.

7Allora ci fu una nube che li adombrò e ci fu una voce dalla nube:

“Questi è il Figlio mio, l’amato; ascoltate lui”.

8E improvvisamente, guardandosi attorno,

non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.

9Mentre essi scendevano dal monte, ordinò loro

di non raccontare a nessuno le cose che avevano visto,

se non quando il Figlio dell’uomo sarebbe risuscitato dai morti.

Il maestro conduce i tre “su un alto monte”, non tanto per il bisogno di

solitudine e di preghiera. Nell’AT la montagna è il luogo della rivelazione

divina per eccellenza, il trono su cui risiede e si manifesta Jhwh. Sul Sinai

Mosè incontra Dio e riceve le tavole della legge; anche Elia vi sale in quanto

profeta perseguitato, vi si rifugia e lassù incontra il vero Dio per ricevere

nuovi incarichi. Pertanto Gesù vuole far entrare i tre in una dimensione che li

pone in contatto con Dio e con la testimonianza che il Padre darà in favore di

Gesù dichiarandolo suo Figlio.

Giunti sul monte inizia una solenne rivelazione. Il testo afferma repentinamente

che Gesù “fu trasfigurato”. Il verbo, posto al passivo (metemorphōthē), allude

all’azione divina. Solo Dio può operare una trasformazione così sublime e

folgorante, che non ha alcun paragone di confronto. Marco lo sottolinea con

sagacia, facendo riferimento all’azione umana di un lavandaio, che tuttavia non

riesce a rendere così bianche le vesti risplendenti di Gesù. Ne deriva che egli

non è soggetto ad alcuna azione umana, ma è immerso nella sfera divina.

In effetti le sue vesti, data la loro luminosità, splendono di una bianchezza

ultraterrena, tipica degli esseri celesti che appartengono al mondo divino. Gesù

così contrae un aspetto sovraterrestre.

Il testo evangelico prosegue: “E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in

colloquio con Gesù” (v. 4). Mosè ed Elia rappresentano le due figure dell’AT

legate al monte Oreb o Sinai. Mosè ricorda la conclusione del patto tra Dio e

Israele e rimanda conseguentemente al dono della legge; Elia indica la lotta dei

profeti perché il popolo d’Israele rimanesse fedele all’alleanza. La presenza di

Mosè e di Elia vuole significare che su questa montagna, come nuovo Sinai, in

virtù di Gesù si sta compiendo la salvezza definitiva. La legge e i profeti, da

essi rappresentati, confermano l’attuazione in Cristo del piano di Dio; in lui

tutta la storia e le istituzioni di Israele trovano il loro compimento; in lui

si realizza il nuovo esodo, la nuova definitiva pasqua.

Alla luminosa rivelazione segue immediata la reazione di Pietro e dei suoi

compagni. Non viene sottaciuto lo sgomento: “Furono spaventati”. Il turbamento

afferra tutti tre i discepoli, sebbene solo Pietro azzardi a parlare. Egli dice

inoltre: “Bene è che noi siamo qui” (v. 5b). Pietro esterna la propria felicità

(kalos nel significato di “bello”), provocata dalla singolare situazione che sta

vivendo. Insieme propone a Gesù di erigere tre capanne con il desiderio di

rendere permanente quell’esperienza. A tale scopo vorrebbe sollecitare quei

personaggi a restare lì, trasfigurati e meravigliosi, esposti all’ammirazione

sua e dei suoi compagni, per essere avvolti per sempre in quell’evento d’intensa

beatitudine. In questa ottica le parole di Pietro sembrano contrapporsi al senso

di quanto Gesù aveva detto sul cammino verso la croce per raggiungere la

risurrezione. Invece Pietro ripropone l’idea di rimanere fermi, perché “è bello”

quanto i discepoli stanno ammirando.

Mentre prende il sopravvento l’umana incomprensione di Pietro, interviene

prontamente Dio per proclamare l’identità di Gesù. Sono avvolti dall’ombra di

una nube da cui proviene una voce. Nella tradizione biblica la nube accompagna

le manifestazioni divine. Sul monte Sinai costituiva un segno della presenza di

Dio, nascosta e potente. Nel percorso delle zone desertiche essa ricopriva la

tenda del convegno, mentre la gloria di Dio riempiva la dimora.

Nel nostro testo la nube diventa il contesto privilegiato e il modo attraverso

il quale Dio non solo si rende presente, ma si fa vivo e rivolge la parola ai

tre discepoli, con una dichiarazione esplicita e definitiva: “Questi è il Figlio

mio, l’amato” (v. 7b); e prosegue con un ordine perentorio e autorevole:

“Ascoltate lui”.

I discepoli apprendono direttamente dall’Onnipotente l’identità propria di Gesù.

È Dio che lo dichiara e lo mostra quale suo Figlio amato. Non esiste una

proclamazione e una rivelazione più luminosa e dichiarativa di questa. Anzitutto

perché proviene dalla fonte suprema della verità e dell’amore, cioè dall’essere

stesso divino. In secondo luogo essa fa luce totale sulla persona di Cristo, in

modo che non si possa più falsificare o confondere o non recepire nella sua

interezza e profondità. Veramente la teofania della trasfigurazione giunge

inequivocabilmente negli abissi insondabili e radiosi del mistero di Cristo.

Tra Cristo e Dio si palesa una relazione di origine, quale Figlio generato dal

Padre, e insieme si dimostra la loro parità di essere, in quanto Gesù non è

posto nel rango di servo, come lo sono Mosè ed Elia, ma è innalzato alla dignità

di Figlio. La tenera e vigorosa designazione di essere “l’amato” evidenzia la

unicità di predilezione, con cui il Padre lo considera e giustamente lo enuncia.

Da questo augusto riconoscimento procede l’invito ad “ascoltare lui”, con

l’imperativo presente, per indicare che l’ascolto va fatto in modo continuativo

e incondizionatamente. Proprio in ragione che Gesù è il Figlio di Dio, i

discepoli sono chiamati ad obbedire alle sue parole. Li obbliga all’ascolto non

tanto il contenuto o la qualità di quanto egli dice, ma l’identità della sua

persona. È il Figlio che parla, non uno dei numerosi maestri. Più specificamente

l’autorevole dichiarazione mostra che Gesù va accettato soprattutto nella sua

missione che prossimamente si consumerà a Gerusalemme con la morte in croce e la

risurrezione. Anche se appare scandalosa e sconveniente, essa costituisce

l’espressione autentica della suprema volontà divina: corrisponde al disegno

salvifico del Padre. I discepoli debbono credere e riporre in Gesù tutta la loro

fiducia e speranza; egli è il Figlio diletto.

La teofania si conclude con l’indicazione che i tre apostoli non vedono più

nessuno se non Gesù solo con loro. Le due figure anticotestamentarie sono

scomparse; i discepoli non le vedono più, perché non ne sentono il bisogno, dato

che hanno con loro il Figlio diletto, subentrato ai servi. Non sentono più la

voce del Padre, ma devono ascoltare quella del Figlio, in cui il Padre vuole

rivelare la sua verità totale. Ciò che conta è che Gesù sia ancora con loro e

loro con lui, per sottolineare che quel personaggio eccelso, il Figlio amato del

Padre, s’identifica con l’uomo Gesù, il quale, dopo l’episodio folgorante della

trasfigurazione, si trova solo con i tre discepoli.

Don Renzo Lavatori

(11-03-2012)

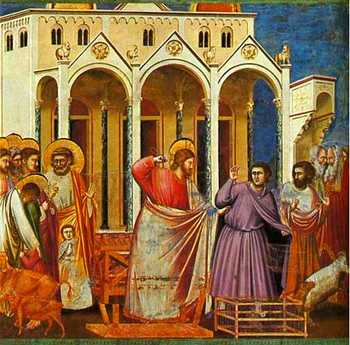

Il nuovo

tempio sostituisce l'antico

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel

tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.

Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le

pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i

banchi, e ai venditori di colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non

fate della casa del Padre mio un mercato!”. I suoi discepoli si ricordarono che

sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”. Allora i Giudei presero la

parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. Rispose

loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli

dissero allora i Giudei: “questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e

tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva

detto questo e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era

a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli

compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché

conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’ uomo.

Egli infatti, conosceva quello che c’è nell’ uomo. ( Gv 2,13-25).

Nel brano evangelico possiamo costatare tre gesti significativi che compie Gesù:

Il primo è la cacciata dei mercanti dal tempio (gesto autorevole); il secondo

corrisponde alle parole che Gesù dice in vista della sua Pasqua di morte e di

resurrezione (gesto messianico); Infine il terzo indica la facoltà introspettiva

di Gesù (gesto profetico).

Quanto al sovvertimento operato nel’ambiente del tempio dove si vendeva e

comprava ogni genere di bestiame con lo scopo dei sacrifici cultuali, esso sta a

significare che Gesù possiede una autorità superiore al tempio stesso, vale a

dire si rivela quale uomo religioso inviato da Dio e rivestito di una potenza

divina. Di fatto egli spiega il gesto compiuto dichiarando che quel luogo non

deve essere profanato in quanto costituisce la casa del Padre suo. Con ciò

afferma esplicitamente che Dio è suo Padre, mostrando un rapporto di profonda

comunione con lui quale suo figlio e messaggero. Oltre all’ aspetto rivelatore

della sua identità, Gesù fa capire che quel luogo sacro, espressione della vita

spirituale e liturgica del popolo, va purificato, rinnovato e ricostruito in una

dimensione nuova in forza propriamente della sua persona e dell’opera che è

venuto a realizzare. Si apre una visione nuova in torno all’ antico tempio di

Gerusalemme e a tutta la vita religiosa di quel popolo, come si trattasse di un

cambiamento e di un passaggio di altissimo valore culturale e religioso. Da una

parte Gesù segna la fine di una economia religiosa fondata sul ritualismo legato

ai dettami della Legge osservati esternamente ma che non hanno il potere di

muovere l’adesione del cuore; dall’altra parte egli inaugura una epoca nuova in

cui sorgeranno i veri adoratori di Dio in Spirito e verità. Di questi egli è

l’iniziatore e il realizzatore in conformità al progetto salvifico del Padre

suo.

Da qui sorge la

forte reazione dei Giudei che lo rimproverano ed esigono di mostrare un segno

visibile che confermi l’autorevolezza del suo comportamento. A questo punto Gesù

offre una luminosa rivelazione della sua opera redentrice che costituisce

l’avvio di un nuovo culto e di un nuovo tempio. Di proclama profeticamente:

“distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Parole umanamente

assurde e inaudite, che suscitano subito la opposizione dei Giudei e la loro

condanna. Ma Gesù, commenta l’evangelista: intendeva parlare del tempio del suo

corpo. Ecco la novità sconvolgente: Il nuovo luogo di culto non è più il grande

solenne edificio di Gerusalemme, ma Cristo stesso nel suo corpo immolato e

risorto, non solo nel senso fisico ma il corpo va inteso anche nell’ aspetto

sociale di coloro che con il battessimo fanno parte della Chiesa corpo mistico

di Cristo e sono uniti a lui come un solo organismo spirituale. Si fa luce sull’

evento pasquale di Gesù, dove egli esercita il vero culto di oblazione al Padre

attraverso l’offerta sacrificale del suo corpo crocifisso. Egli attua tale

offerta unicamente per amore, trasformando la morte in un momento di grazia e di

salvezza. Lì sulla croce egli diventa sacerdote vittima e tempio del nuovo culto

reso a Dio suo Padre e atto di redenzione e di salvezza per gli uomini.

Da qui sorge la

forte reazione dei Giudei che lo rimproverano ed esigono di mostrare un segno

visibile che confermi l’autorevolezza del suo comportamento. A questo punto Gesù

offre una luminosa rivelazione della sua opera redentrice che costituisce

l’avvio di un nuovo culto e di un nuovo tempio. Di proclama profeticamente:

“distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Parole umanamente

assurde e inaudite, che suscitano subito la opposizione dei Giudei e la loro

condanna. Ma Gesù, commenta l’evangelista: intendeva parlare del tempio del suo

corpo. Ecco la novità sconvolgente: Il nuovo luogo di culto non è più il grande

solenne edificio di Gerusalemme, ma Cristo stesso nel suo corpo immolato e

risorto, non solo nel senso fisico ma il corpo va inteso anche nell’ aspetto

sociale di coloro che con il battessimo fanno parte della Chiesa corpo mistico

di Cristo e sono uniti a lui come un solo organismo spirituale. Si fa luce sull’

evento pasquale di Gesù, dove egli esercita il vero culto di oblazione al Padre

attraverso l’offerta sacrificale del suo corpo crocifisso. Egli attua tale

offerta unicamente per amore, trasformando la morte in un momento di grazia e di

salvezza. Lì sulla croce egli diventa sacerdote vittima e tempio del nuovo culto

reso a Dio suo Padre e atto di redenzione e di salvezza per gli uomini.

Alla fine il brano evangelico si conclude sottolineando la capacità

introspettiva che fa vedere a Gesù i sentimenti del cuore umano in modo da non

aver bisogno di altre testimonianze. Egli sa riconoscere chi è mosso da vera

fede e sincero amore, per cui nessuno può nascondersi davanti a lui. Tale fatto

diventa per noi cristiani una sollecitazione a saper purificare il nostro animo

da sentimenti e da azioni che non corrispondono al culto in spirito e verità a

Dio Padre. Così si richiede per mezzo del Figlio suo Gesù con la grazia dello

Spirito Santo una totale conversione. La quaresima ci sospinge a muoverci su

questa strada per poter vivere una totale risurrezione nella luce e nell’amore

di Gesù, in modo da far morire ogni peccato e cattiveria, ogni falsità ed

egoismo che covano dentro il nostro cuore e che Gesù vuole estirpare

radicalmente per fare della nostra persona e della nostra vita un atto sincero

di adorazione e di sottomissione al Signore.

Don Renzo Lavatori

(18-03-2012)

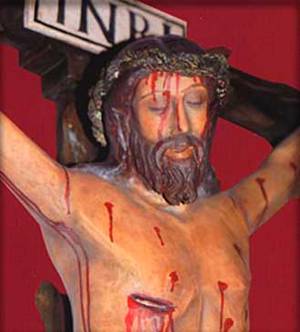

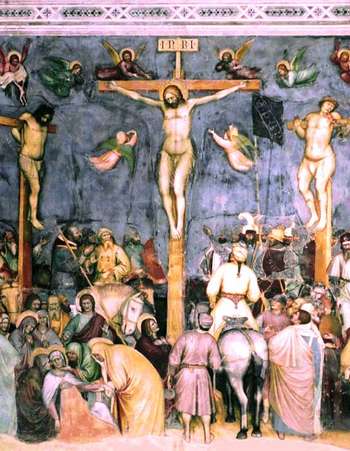

Amore e Giustizia di Dio Padre nel figlio crocifisso

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel

deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del uomo, perché chiunque

crede in noi abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare

il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la

vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il

mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel

nome dell’ unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel

mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro

opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene

alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità

viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte

in Dio. (Gv 3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel

deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del uomo, perché chiunque

crede in noi abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare

il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la

vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il

mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel

nome dell’ unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel

mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro

opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene

alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità

viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte

in Dio. (Gv 3,14-21)

In questo brano del vangelo di Giovanni possiamo fermare l’attenzione su due

aspetti essenziali della vita cristiana: l’uno, più gioioso e luminoso, riguarda

l’infinito amore di Dio Padre per noi creature umane; l’altro, più forte e

rigoroso, concerne il giudizio divino per coloro che non hanno accolto il suo

amore e non hanno creduto nel Figlio suo. L’amore e il giudizio costituiscono

due facce della medesima medaglia e non possono separarsi ma si sostengono l’una

con l’altra. Infatti l’amore per sua natura esige che sia accolto nella

reciproca corrispondenza tra l’amante e l’amato, altrimenti l’amore resta

incompiuto e l’amato rimane chiuso nella propria incomunicabilità che forma la

sua prigionia e condanna.

1. L’amore di Dio viene espresso da tre eventi di immenso valore che ne rivelano

la grandezza e la bellezza. Il primo descrive in anticipo quella che sarà la

missione redentrice del Figlio di Dio incarnato, che sarà innalzato sulla croce,

verrà cioè crocifisso quale atto di oblazione generosa e gratuita della propria

vita per la salvezza degli uomini schiavi del peccato e della morte. Un’opera di

infinita benevolenza, che era stata preconizzata dall’episodio del serpente di

bronzo innalzato su di un’asta, che salvava il popolo ebraico dai morsi dei

serpenti per la loro ribellione lungo il percorso dell’esodo. Ma tale gesto

doveva essere accompagnato dalla consapevolezza e compunzione dei propri

peccati. Similmente avviene con la morte in croce di Cristo, che ha offerto la

vita per il nostro riscatto in conformità al progetto del Padre, il quale ha

tanto amato il mondo da sacrificare il Figlio unigenito. Il secondo aspetto

sottolinea che tale gesto richiede la corrispondenza degli uomini, i quali sono

invitati a credere all’amore di Dio nei loro confronti e affidarsi alla sua

misericordia, riconoscendo la propria miseria e il bisogno della divina grazia

per essere salvati dal male e dalla morte. Si tratta di una stretta

collaborazione tra l’offerta amorevole di Dio nel Figlio crocifisso e l’adesione

fiduciosa della creatura umana. In terzo luogo si dice che per questa ragione

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo ma per salvarlo

per mezzo di lui. Si vede chiaramente che viene affermato il primato dell’amore

pieno e generoso di Dio verso l’umanità. Ciò costituisce il dato di fondo che va

capito, accolto e vissuto.

2. Se non si attua tale cooperazione tra Dio e l’uomo, succede inevitabilmente

il giudizio di Dio, nel senso che il suo amore infinitamente grande viene

respinto e rifiutato dagli uomini chiusi nel proprio egoismo e disprezzanti del

dono divino. Per essi non resta altro che la condanna, perché non hanno creduto

nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. la condanna sta precisamente nel rimanere

schiavi del male e della morte, prigionieri del peccato, della cattiveria, delle

molteplici e svariate sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Sono dei

poveri disgraziati, perché non hanno aderito alla offerta benefica del

Salvatore, ma hanno preferito la propria miseria umana. Ne segue che il giudizio

appare molto chiaro e preciso: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno

amato più le tenebre che la luce. Terrificante e amara considerazione! Contro di

essi non si può fare alcun appello o alcuna giustificazione, ma semplicemente

riconoscere l’assurdità e la mostruosità di coloro che antepongono l’oscurità

del male alla luminosità del bene. D’altronde, conclude il vangelo, chi fa il

male odia la luce e non viene alla luce, perché le loro opere non siano svelate

e riprovate. Occorre prendere atto seriamente di queste parole austere ma vere.

2. Se non si attua tale cooperazione tra Dio e l’uomo, succede inevitabilmente

il giudizio di Dio, nel senso che il suo amore infinitamente grande viene

respinto e rifiutato dagli uomini chiusi nel proprio egoismo e disprezzanti del

dono divino. Per essi non resta altro che la condanna, perché non hanno creduto

nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. la condanna sta precisamente nel rimanere

schiavi del male e della morte, prigionieri del peccato, della cattiveria, delle

molteplici e svariate sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Sono dei

poveri disgraziati, perché non hanno aderito alla offerta benefica del

Salvatore, ma hanno preferito la propria miseria umana. Ne segue che il giudizio

appare molto chiaro e preciso: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno

amato più le tenebre che la luce. Terrificante e amara considerazione! Contro di

essi non si può fare alcun appello o alcuna giustificazione, ma semplicemente

riconoscere l’assurdità e la mostruosità di coloro che antepongono l’oscurità

del male alla luminosità del bene. D’altronde, conclude il vangelo, chi fa il

male odia la luce e non viene alla luce, perché le loro opere non siano svelate

e riprovate. Occorre prendere atto seriamente di queste parole austere ma vere.

A noi, cristiani di questo tempo turbato e disorientato, dove le tenebre della

malvagità sembrano offuscare la luce del bene e del vero, si richiede una chiara

presa di coscienza e un decisivo orientamento interiore: amare e cercare la luce

che proviene da Cristo salvatore, dalle sue parole di vita e dal suo amore

donato in pienezza sulla croce. Là troviamo la fonte della rinascita spirituale,

del bene, della verità e della speranza. Non si può rimanere nella incertezza o,

peggio ancora, nella oscurità della corruzione e disonestà, attanagliati

dall’angoscia e dalla sofferenza. Alziamo la testa, il cuore, tutta la nostra

persona, fissando lo sguardo verso Cristo crocifisso e dare a lui con la

totalità del nostro essere l’adesione sincera e concreta. Allora potrà nascere

una umanità nuova e serena, redenta e illuminata dall’amore infinito del Padre

che ci ha donato il suo Figlio per dirci concretamente la profondità, la

grandezza, la sublimità del suo amore misericordioso. Se questo non lo facciamo,

purtroppo restiamo soggiogati dalla cattiveria, da ogni sorta di male e dalla

morte.

Don Renzo Lavatori

(25-03-2012)

Vedere Gesu' e riconoscerlo nella croce

In quel tempo, tra

quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni

Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli

domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e

poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “E’ venuta

l’ora che il Figlio del uomo sia glorificato. In verità io vi dico: se il chicco

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce

molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in

questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre

lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvame da

quest’ora? ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il

tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò

ancora!”. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un

tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Disse Gesù: “Questa voce non

è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe

di questo mondo sarà gettato fuori, ed io quando sarò innalzato da terra,

attirerò tutti a me.” Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

(Gv. 12, 20-33)

In quel tempo, tra

quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni

Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli

domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e

poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “E’ venuta

l’ora che il Figlio del uomo sia glorificato. In verità io vi dico: se il chicco

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce

molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in

questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre

lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvame da

quest’ora? ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il

tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò

ancora!”. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un

tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Disse Gesù: “Questa voce non

è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe

di questo mondo sarà gettato fuori, ed io quando sarò innalzato da terra,

attirerò tutti a me.” Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

(Gv. 12, 20-33)

Il brano evangelico mette sotto i nostri occhi il mistero pasquale e ci fa

intendere che possiamo vedere Gesù solo se riconosciamo il senso profondo della

sua morte. Lì, sulla croce, ci è consentito di contemplare il vero volto di

Cristo e comprendere il disegno salvifico voluto dal Padre, quello di dover

passare attraverso l’annientamento della propria vita per giungere alla piena

glorificazione.

Infatti, alcuni Greci, cioè gente pagana, chiedono di “voler vedere Gesù”, non

solo a livello fisico, ma più profondamente poterlo individuare nella sua realtà

profetica e taumaturgica. Alla loro richiesta fatta attraverso gli apostoli

Filippo e Andrea, Gesù dà una risposta sorprendente, al di fuori di ogni logica

umana. Dice che egli sarà glorificato ma in maniera insolita e dolorosa, come il

chicco di grano che, caduto in terra, marcisce per poi produrre frutto

abbondante. Ma non basta. Per vedere Gesù non è sufficiente assistere al suo

martirio, è necessario inoltre compartecipare al suo destino, condividere il suo

annientamento, morire con lui. Allora, si potranno capire veramente e totalmente

la sua figura e la sua missione. Non vi è altra strada. Lo afferma chiaramente:

“Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la

conserverà per la vita eterna”. Parole forti e inequivocabili, ma che esprimono

bene la via da percorrere per i suoi seguaci. In effetti, occorre guardare lui e

seguire il suo camino che conduce inesorabilmente al proprio annientamento per

ritrovarsi trasfigurati con lui nella gloria della vita eterna. Questa visione

costituisce il nucleo del mistero di Cristo e della sua opera redentrice. Solo

servendo Gesù e restando al suo seguito, il discepolo sarà onorato dal Padre.

In un secondo

momento, Gesù mostra la sua angoscia mortale: “Adesso l’anima mia è turbata.”.

Tuttavia non si abbandona alla sfiducia, non si arrende davanti al sacrificio

totale di se stesso, ma si dona totalmente al volere del Padre, perché in tal

modo il Padre viene glorificato e anche il Figlio sarà glorificato. Arriva la

conferma di questa realtà da una voce dal cielo, che alcuni pensano sia un tuono

ed altri un angelo. Ma Gesù chiarifica che questa voce è una rivelazione

dell’opera salvifica di Cristo, perché con la sua morte si attua il giudizio

contro la mentalità mondana e si avvera la condanna del principe di questo

mondo, satana. Ciò significa che con la morte in croce si compie la salvezza

degli uomini che si aprono all’amore di Cristo crocifisso. Proprio sulla croce

quando sarà innalzato da terra, Gesù diventerà il punto di attrazione per tutti

gli uomini. Si nota uno strano paradosso: Il fatto della morte in croce, che

umanamente sembra il più grande fallimento e una totale distruzione, diventa

invece il momento di una vittoria piena sul male, sul peccato e sulla morte per

essere un segno di immenso valore per coloro che lo guarderanno con fede e con

intima compunzione. In questo modo Gesù rivela effettivamente la sua identità e

la sua opera di redenzione per gli uomini.

In un secondo

momento, Gesù mostra la sua angoscia mortale: “Adesso l’anima mia è turbata.”.

Tuttavia non si abbandona alla sfiducia, non si arrende davanti al sacrificio

totale di se stesso, ma si dona totalmente al volere del Padre, perché in tal

modo il Padre viene glorificato e anche il Figlio sarà glorificato. Arriva la

conferma di questa realtà da una voce dal cielo, che alcuni pensano sia un tuono

ed altri un angelo. Ma Gesù chiarifica che questa voce è una rivelazione

dell’opera salvifica di Cristo, perché con la sua morte si attua il giudizio

contro la mentalità mondana e si avvera la condanna del principe di questo

mondo, satana. Ciò significa che con la morte in croce si compie la salvezza

degli uomini che si aprono all’amore di Cristo crocifisso. Proprio sulla croce

quando sarà innalzato da terra, Gesù diventerà il punto di attrazione per tutti

gli uomini. Si nota uno strano paradosso: Il fatto della morte in croce, che

umanamente sembra il più grande fallimento e una totale distruzione, diventa

invece il momento di una vittoria piena sul male, sul peccato e sulla morte per

essere un segno di immenso valore per coloro che lo guarderanno con fede e con

intima compunzione. In questo modo Gesù rivela effettivamente la sua identità e

la sua opera di redenzione per gli uomini.

La conclusione appare molto chiara e abbraccia due aspetti fondamentali. L’uno

riguarda la visione vera e profonda della morte in croce di Gesù quale

rivelazione del progetto salvifico del Padre, che sa trasformare la morte in

vita, l’annullamento in glorificazione; L’altro aspetto invita ciascuno di noi a

seguire il Maestro sulla medesima traiettoria per conseguire la sua stessa vita

e gloria eterne. Il vedere dunque si accompagna al seguire per una vita

autenticamente cristiana. Questo è il mistero che la Pasqua ci indica e ci

comunica, verso il quale ci stiamo preparando nel cammino quaresimale in modo da

essere pronti ad accogliere tutto l’amore e il perdono di Gesù innalzato sulla

Croce. Solo in questo modo potremo poi ottenere una vita nuova e luminosa con la

resurrezione.

Don Renzo Lavatori

(01-04-2012)

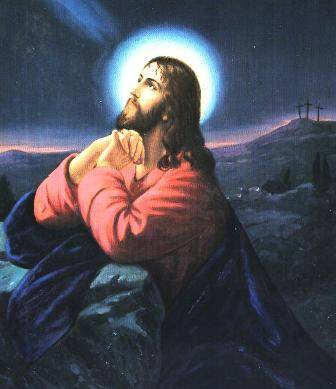

Il Racconto della Passione

Giungono intanto in

un podere di nome Getsemani;

Giungono intanto in

un podere di nome Getsemani;

ed egli dice ai suoi discepoli: “Sedete qui, mentre io prego”.

Quindi prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni,

e cominciò ad aver terrore e angoscia.

E dice loro: “L’anima mia è triste fino a morte.

Rimanete qui e vegliate”.

E, andando avanti un po’,

si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile,

passasse da lui quell’ora.

E diceva: “Abbà, Padre. Tutte le cose (sono) possibili a te.

Togli questo calice da me; ma non ciò che voglio io, ma tu”.

E viene e li trova addormentati.

E dice a Pietro: “Simone, dormi?

Non hai avuto forza di vegliare una sola ora?

Vegliate e pregate, affinché non entriate in tentazione.

Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”.

E di nuovo, essendosi allontanato,

pregò (dicendo) la stessa parola.

E di nuovo, tornato, li trovò addormentati.

I loro occhi, infatti, erano appesantiti

e non sapevano che cosa rispondergli.

E viene la terza volta e dice loro:

“Dormite ormai e riposate. Basta. È giunta l’ora. Ecco,

il Figlio dell’uomo è consegnato nelle mani dei peccatori.

Alzatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è vicino”.

(Mc. 14,32-42)

Dopo l’ingresso glorioso a Gerusalemme, Gesù ormai si avvicina al momento finale

della sua missione. In questa domenica si legge il racconto della passione

secondo il vangelo di Marco. La nostra attenzione si rivolge alla drammatica

prova che Gesù ha dovuto affrontare nel giardino degli olivi, per conoscere la

sofferenza del suo animo e la sua angoscia profonda insieme al suo coraggio e

alla decisione di andare incontro alla morte.

1. La tristezza e il terrore di Gesù davanti a tre apostoli

Subito viene precisato il luogo dove giunge Gesù assieme ai discepoli e da dove

verrà poi prelevato: il Getsemani. Egli manifesta loro l’intenzione chiara per

cui si è recato in quel posto. Sono le ultime ore di libertà prima che “giunga

l’ora” fatidica e sia “consegnato nelle mani dei peccatori” (v. 41b). Egli, che

conosce ogni cosa, desidera rivolgersi a Dio e immergersi nel suo volere,

affinché tutto ciò che sta per attuarsi corrisponda al compimento dei suoi

disegni. Lo dice ai suoi: “Sedete qui, mentre io prego” (v. 32b).

La sua preghiera è solitaria, a tu per tu con Dio; gli altri possono ancora

rimanere seduti; poi prende con sé soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni; infine

si separa anche da costoro. Essi sono stati presenti poi sul monte, quando hanno

contemplato Gesù trasfigurato e hanno udito la voce di Dio che lo dichiarava suo

Figlio, in un contesto che li orientava verso la morte e la risurrezione. Colui

che ora hanno davanti agli occhi non appare l’uomo forte, famoso, sfolgorante

nella luce divina, al contrario un individuo terrorizzato e angosciato:

“Cominciò ad aver terrore e angoscia” (v. 33b). Due termini che esprimono

contemporaneamente sia la repulsione e il timore davanti a quanto lo aspetta sia

la interiore amarezza e oppressione, come fosse pesantemente schiacciato da una

forza misteriosa e irrefrenabile, di fronte alla quale lui stesso ne resta

accasciato senza possibilità di ripresa e di rivincita. Loro lo vedono lì,

abbattuto, sotto un realismo di sofferenza inaudita e di cui non possono fare a

meno di calcolarne l’enorme pesantezza. I tre devono sapere e proprio a loro

Gesù esterna la sua interiore afflizione: “L’anima mia è triste fino a morte”

(v. 34a). Ne fa vedere e sentire il tenore gravissimo; non si nasconde davanti a

loro, non ha paura di farsi cogliere nella sua massima debolezza a livello

psicologico e spirituale. Tutto essi devono conoscere di lui, entrare fino in

fondo nel suo essere vero e reale. È là, anche adesso si rivela, similmente al

monte, ma sotto la realtà pienamente umana, come là si era manifestato nello

splendore divino. È lo stesso Gesù, è il loro autentico maestro.

Poco dopo si distacca e va lontano anche da Pietro, Giacomo e Giovanni. Il suo

travaglio e il suo animo pieno di terrore possono trovare luce e forza solo in

Dio. Per questo si rivolge direttamente a Lui, cadendo a terra, preso dalla

tristezza. Il testo marciano espone succintamente il contenuto della richiesta

che sgorga dal suo cuore angosciato. Egli anela e sospira affinché quell’ora

tremenda che sta per giungere vada oltre, non lo riguardi personalmente, se

questo è possibile. Ma ci si chiede chi abbia il potere di attuare tale

eventualità. Forse spetta agli uomini che fra poco si avventano contro di lui.

In quali mani è posto il destino cui è stato sottomesso?

2. La forza e la

luce di Gesù nell’affidamento al Padre

2. La forza e la

luce di Gesù nell’affidamento al Padre

Il testo apre uno sguardo sull’animo di Gesù, indicando alcune espressioni che

sorgono dall’intimo e rivelano non solo lo stato interiore, ma anche la sua

costituzione fondamentale nel rapporto primario che lo unisce a Dio. Gesù,

gettatosi a terra, si rivolge a Colui che chiama ed è suo Padre. Si nota una

strana situazione: da una parte egli si immerge nella polvere come un individuo

totalmente avvinto ad essa e soppiantato dalla propria desolazione umana,

dall’altra il suo spirito si eleva fiduciosamente verso le altezze divine, dove

ritrova le coordinate della sua unione filiale con Dio Padre. Bassezza estrema

ed elevazione eccelsa: questa la manifestazione e la realtà del suo essere.

Il termine “Abbà”, solo qui usato in Marco e unico tra gli evangelisti, allude

al modo usuale dei bambini di rivolgersi al loro genitore. Un appellativo

cordiale e fiducioso. Sembra che Gesù in questo modo voglia toccare il cuore

paterno di Dio, farlo sussultare, piegarlo ai suoi desideri. Ma nello stesso

tempo sa che il Padre vuole sempre il bene del Figlio e a lui si abbandona

confidente. Si rivela la dimensione propria di Gesù nel suo essenziale rapporto

a Colui che lo ha generato, da cui attinge la luce e la forza per andare

incontro con disponibilità piena all’attuazione del progetto salvifico.

In tale simbiosi tra Padre e Figlio, resta a Gesù uno spiraglio di speranza,

proseguendo nella preghiera e sapendo di rivolgersi a Dio in quanto Dio, nella

consapevolezza della sua onnipotenza: “Tutte le cose (sono) possibili a te” (v.

36a). Si apre un varco nel suo cuore, quello che il calice di sofferenza e di

morte possa essere allontanato. Il potere assoluto di Dio può prevalere sulle

forze incombenti del male e quindi sottrarre il Figlio al grande dolore. Ma

oltre alla potenza e alla forza si fa avanti la santa volontà di Dio, la quale

rientra perfettamente nella dimensione della sua paternità.

Dio non risponde alla preghiera di Cristo con una manifestazione teofanica né

con un intervento prodigioso. È Gesù, che pur desiderando che il calice sia

tolto, tuttavia implora che sia fatta la volontà divina. In questo lancinante

momento principalmente si compie la sua vera morte. Egli muore a se stesso, alla

sua volontà, ai suoi desideri, rimettendosi completamente alla prospettiva

paterna con l’impegno di tutte le proprie forze. Là, prostrato sulla nuda terra,

avvolto dalla tristezza più acuta, tutta la sua persona si pone in assoluto

atteggiamento filiale di oblazione al volere supremo. Lui ormai ha finito il suo

compito; in questo ultimo atto di abbandono consuma la sua determinazione

d’inviato dal Padre quale Figlio fino nelle intime fibre dell’essere. In tal

modo rivela che non appartiene più a se stesso, che non ha alcun diritto da far

prevalere, che la sua libertà personale resta affrancata totalmente da sé per

avvitarsi a quella del Padre. Ora tutto è fattibile e tutto va eseguito

coerentemente: “Non ciò che voglio io, ma tu” (v. 36b).

Quando il suo animo si è rafforzato aggrappandosi al Padre, Gesù si volge verso

i suoi, come se gli avesse persi di vista, per costatare la loro situazione

spirituale, il loro modo di essere e di porsi davanti a quell’ora tremenda. Per

questo motivo egli torna subito dai tre apostoli, che aveva sollecitato a

vegliare rimanendo poco lontano da lui. Non si ripiega solo in se stesso né si

chiude dentro il suo tragico destino, ma il suo cuore si dirige anche verso di

loro. Interrompendo la preghiera per tre volte, Gesù indica la sua attenzione

nei confronti dei tre e si trova come dilaniato: interiormente si sente

sofferente e angosciato; la volontà di Dio da adempiere appare chiara; tuttavia

il pensiero e la premura sono rivolti proprio a loro. Cosa faranno senza di lui?

Aveva ordinato loro di stare svegli, li trova invece addormentati. Da qua si

staglia netto il loro distacco che li porterà a fuggire o a rinnegarlo, come

succederà a Pietro.

Per la seconda volta Gesù prega il Padre con “la stessa parola”, come per

confermare e rafforzare l’unione della sua volontà con quella paterna, in modo

da non lasciarsi sviare in alcun modo dalla totale accondiscendenza. Al

contrario il testo fa vedere come il rapporto tra Gesù e i discepoli si faccia

sempre più distante e discordante. Tutto ciò comporta la conclusione umanamente

triste, ma spiritualmente vigorosa: l’unica forza e l’unico orientamento del

Figlio rimane la fedeltà al Padre. Lì si scopre la vera forza che si effonde

nell’animo di Cristo e lo rende ormai deciso e sollecito. Le creature umane si

distaccano da lui e si disperdono. La conseguente solitudine non costituisce un

impedimento per proseguire l’attuazione della sua ora.

Il testo parla di una terza volta in cui egli dice: “Dormite ormai e riposate”

(v. 41b). Ormai non ha più importanza per loro vegliare e pregare. Il tempo

della preparazione è finito, in quanto “è giunta l’ora”. Essi possono dormire e

riposare, perché non desidera più che passi quell’ora, anzi gli va incontro con

decisione e prontezza: “Basta”. Se si è fatto vicino colui che tradisce Gesù,

affinché il Figlio dell’uomo sia consegnato “nelle mani dei peccatori”, egli

dice loro: “Alzatevi, andiamo”. Ora non è più tempo neanche di dormire, occorre

muoversi fisicamente, anche se spiritualmente addormentati. Il nemico avanza e

sta lì accanto per consumare il misfatto del tradimento: “Ecco, chi mi consegna

è vicino” (v. 42).

Don Renzo Lavatori.

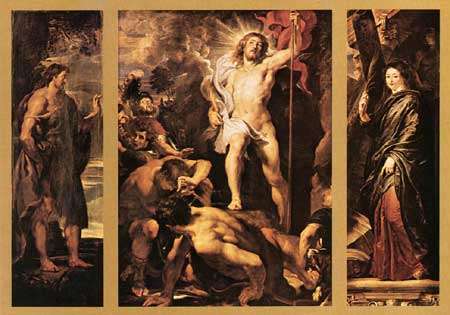

(Giovedì, venerdì, sabato santi. 05,06,07/04/2012)

I tre giorni precedenti la resurrezione di Gesù sono chiamati “santi” perché

fanno rivivere l’evento centrale della nostra redenzione; ci riconducono al

nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la risurrezione

di Cristo. Sono giorni che costituiscono il cuore e il fulcro dell’intero anno

liturgico come pure della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Esso

costituisce un’unica solennità, la più importante di tutto l’anno liturgico.

I tre giorni precedenti la resurrezione di Gesù sono chiamati “santi” perché

fanno rivivere l’evento centrale della nostra redenzione; ci riconducono al

nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la risurrezione

di Cristo. Sono giorni che costituiscono il cuore e il fulcro dell’intero anno

liturgico come pure della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Esso

costituisce un’unica solennità, la più importante di tutto l’anno liturgico.

1. Nel Giovedì santo, con la messa vespertina, chiamata la cena del Signore, la

Chiesa commemora la istituzione dell’eucaristia, del sacerdozio ministeriale e

anche dell’invito di Gesù al comandamento nuovo della carità. Le parole di

Cristo, pronunciate in quella occasione dentro il cenacolo, sono cariche di

mistero, in quanto manifestano con chiarezza la sua volontà di restare sempre

con noi sotto le specie del pane e del vino consacrate; egli si rende presente

con il suo corpo sacrificato e con il suo sangue versato. Ciò costituisce il

sacrificio della nuova e definitiva alleanza, offerta a tutti coloro che

vogliono nutrirsi del suo corpo e

del suo sangue quale cibo di vita eterna. Il

gesto di Gesù mostra la prova suprema del suo amore per la Chiesa e per tutti

gli uomini. Il giovedì santo diventa un rinnovato invito a rendere grazie a Dio

per il sommo dono della eucaristia che va accolto con viva fede e va adorato con

umiltà e totale dedizione.

del suo sangue quale cibo di vita eterna. Il

gesto di Gesù mostra la prova suprema del suo amore per la Chiesa e per tutti

gli uomini. Il giovedì santo diventa un rinnovato invito a rendere grazie a Dio

per il sommo dono della eucaristia che va accolto con viva fede e va adorato con

umiltà e totale dedizione.

2. Il Venerdì Santo, giorno della passione e della crocifissione del Signore,

ricorda quell’evento doloroso e drammatico, ma portatore della nostra salvezza.

Ogni anno, ponendoci in silenzio e in adorazione di fronte a Gesù appeso al

legno della croce, riconosciamo tutta la grandezza, la profondità, la pienezza

del suo amore per noi. Davanti a tale oblazione cruenta della propria vita fino

alla morte umiliante della croce, non possiamo non prostrarci con un senso di

immensa gratitudine e insieme con la consapevolezza dei nostri peccati, dai

quali solo il suo sacrificio ci ha liberati. Se da una parte il venerdì santo è

un giorno pieno di profonda tristezza, al tempo stesso è un giorno ricco di

amore e fonte per ridestare la nostra fede, per affidarci totalmente al Cristo

crocifisso e attingere da lui la forza e la grazia di portare la nostra croce

con il pieno abbandono a Dio, nella certezza che il Crocifisso ci sostiene e ci

dona la vittoria. Per questa ragione la liturgia esplode nel grido di

venerazione e di speranza: “O Croce, salve, tu speranza unica, tu unica

salvezza!”.

3. Nel Sabato Santo le chiese sono spoglie e silenziose. I fedeli vegliano in

preghiera come Maria e insieme a Maria condividendo gli stessi sentimenti di

dolore e di fiducia in Dio. Il raccoglimento e il silenzio di questo giorno

preparano il nostro animo ad attendere nella notte con la veglia pasquale la

risurrezione di Cristo, quando proromperà in tutta la comunità cristiana il

canto della gioia per la risurrezione di Cristo. Ancora una volta, verrà

proclamata la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte,

dell’amore sull’odio. Ci accompagni in questo giorno la Vergine Santa che ha

seguito in silenzio il figlio Gesù fino al calvario, prendendo parte con grande

pena al suo sacrificio, cooperando così al mistero della redenzione e divenendo

madre di tutti i credenti. Insieme con lei vegliamo accanto al Cristo morto,

attendendo con speranza il giorno radioso della risurrezione.

3. Nel Sabato Santo le chiese sono spoglie e silenziose. I fedeli vegliano in

preghiera come Maria e insieme a Maria condividendo gli stessi sentimenti di

dolore e di fiducia in Dio. Il raccoglimento e il silenzio di questo giorno

preparano il nostro animo ad attendere nella notte con la veglia pasquale la

risurrezione di Cristo, quando proromperà in tutta la comunità cristiana il

canto della gioia per la risurrezione di Cristo. Ancora una volta, verrà

proclamata la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte,

dell’amore sull’odio. Ci accompagni in questo giorno la Vergine Santa che ha

seguito in silenzio il figlio Gesù fino al calvario, prendendo parte con grande

pena al suo sacrificio, cooperando così al mistero della redenzione e divenendo

madre di tutti i credenti. Insieme con lei vegliamo accanto al Cristo morto,

attendendo con speranza il giorno radioso della risurrezione.

Don Renzo Lavatori.

(08-04-2012)

Gesu' risorto datore dello Spirito

La

sera di quello steso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,

si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le

mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro

di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo

aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non

rimessi” (GV. 20,19-23).

La

sera di quello steso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,

si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le

mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro

di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo

aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non

rimessi” (GV. 20,19-23).

Una volta inserito nella pienezza della vita divina, con la propria umanità

glorificata, attraverso la risurrezione, Gesù non è solo il soggetto che

accoglie lo Spirito, ma diventa essenzialmente il donatore. Infatti, dopo aver

ricevuto dal Padre il dono dello Spirito, egli lo trasmette per sua interna

disposizione al di fuori di sé, si fa sorgente zampillante del dono eterno verso

coloro che condividono la stessa situazione umana e anelano alla vita nuova dei

figli di Dio. Da una parte la sua intima comunione con la gloria del Padre lo

rende partecipe della potenza originaria divina, del suo Spirito d’amore,

dall’altra, per la solidarietà che lo lega al la creatura umana di cui egli

costituisce il primogenito, è il canale attraverso il quale lo Spirito passa

dalla fonte divina all’umanità intera. Gesù risorto così si fa origine e

strumento dello Spirito che si effonde su gli uomini (cf. 1Cor 15,45).

a. Nel giorno di Pasqua

Ecco perché

«la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse

le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù e

stette in mezzo a loro» (Gv 20,19). L’evangelista ci tiene a sottolineare il

tempo in cui Gesù appare ai discepoli: è la sera del giorno della risurrezione,

il nuovo giorno che inaugura i tempi ultimi. Di tale giorno egli aveva accennato

ai suoi nella promessa del Paraclito, lo Spirito di verità, in virtù del quale

essi avrebbero conosciuto la comunione di Gesù con il Padre e dei discepoli con

Gesù (Gv 14,20). Quel giorno si è attuato con il giorno della risurrezione, il

primo dopo il sabato. È il giorno quindi della realizzazione della promessa, il

giorno in cui viene comunicato il dono dello Spirito. Gesù è in mezzo a loro,

come nell’ultima cena, ma questa volta non più nella debolezza della carne ma

nella gloria sfolgorante della risurrezione, con la quale il suo corpo di carne,

di cui le piaghe mostrano bene la realtà della morte, è stato trasfigurato in un

corpo ricolmo di Spirito. Egli ormai è l’uomo nuovo, l’uomo datore dei doni

messianici: la pace, la gioia, la remissione dei peccati, la missione, ma il più

grande e il più significativo è il do no dello Spirito, che li contiene tutti e

li riassume (Gv 20,20-23). Ed è proprio il dono dello Spirito che acquista un

valore particolare nell’insieme del racconto. Prima Gesù dona la pace, poi

mostra le mani e il costato, a cui segue la gioia dei discepoli nel vedere il

Signore. Riprende la comunicazione della pace, che costituisce il motivo

ripetitivo, quale espressione della realtà messianica di Gesù. Egli l’aveva

promessa nella sua vita terrena (Gv 14,27; 16,33), ma ora la trasmette loro

realmente. È la «sua pace», non come quella del mondo, la pace cioè che i

discepoli possono avere solo da lui e in lui. Poi Gesù conferisce loro la

missione, ch’egli a sua volta ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha mandato

me anch’io mando voi» (Gv 20,21b). Così aveva già pregato nel cenacolo: «Come tu

mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo» (Gv 17,18). Con la

missione i discepoli so no intimamente uniti a Gesù, con quello stesso pro fondo

legame che unisce Cristo al Padre. Essi in tal modo entrano in comunione con il

Padre e, attraverso Cristo, si rapportano a lui quale principio e sorgente

ultima della

Ecco perché

«la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse

le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù e

stette in mezzo a loro» (Gv 20,19). L’evangelista ci tiene a sottolineare il

tempo in cui Gesù appare ai discepoli: è la sera del giorno della risurrezione,

il nuovo giorno che inaugura i tempi ultimi. Di tale giorno egli aveva accennato

ai suoi nella promessa del Paraclito, lo Spirito di verità, in virtù del quale

essi avrebbero conosciuto la comunione di Gesù con il Padre e dei discepoli con

Gesù (Gv 14,20). Quel giorno si è attuato con il giorno della risurrezione, il

primo dopo il sabato. È il giorno quindi della realizzazione della promessa, il

giorno in cui viene comunicato il dono dello Spirito. Gesù è in mezzo a loro,

come nell’ultima cena, ma questa volta non più nella debolezza della carne ma

nella gloria sfolgorante della risurrezione, con la quale il suo corpo di carne,

di cui le piaghe mostrano bene la realtà della morte, è stato trasfigurato in un

corpo ricolmo di Spirito. Egli ormai è l’uomo nuovo, l’uomo datore dei doni

messianici: la pace, la gioia, la remissione dei peccati, la missione, ma il più

grande e il più significativo è il do no dello Spirito, che li contiene tutti e

li riassume (Gv 20,20-23). Ed è proprio il dono dello Spirito che acquista un

valore particolare nell’insieme del racconto. Prima Gesù dona la pace, poi

mostra le mani e il costato, a cui segue la gioia dei discepoli nel vedere il

Signore. Riprende la comunicazione della pace, che costituisce il motivo

ripetitivo, quale espressione della realtà messianica di Gesù. Egli l’aveva

promessa nella sua vita terrena (Gv 14,27; 16,33), ma ora la trasmette loro

realmente. È la «sua pace», non come quella del mondo, la pace cioè che i

discepoli possono avere solo da lui e in lui. Poi Gesù conferisce loro la

missione, ch’egli a sua volta ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha mandato

me anch’io mando voi» (Gv 20,21b). Così aveva già pregato nel cenacolo: «Come tu

mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo» (Gv 17,18). Con la

missione i discepoli so no intimamente uniti a Gesù, con quello stesso pro fondo

legame che unisce Cristo al Padre. Essi in tal modo entrano in comunione con il

Padre e, attraverso Cristo, si rapportano a lui quale principio e sorgente

ultima della

missione. La missione consiste principalmente nel comuni care la comunione di

amore trinitario, nella quale gli uomini trovano la vera riconciliazione con Dio

e tra di loro. La remissione dei peccati è precisamente la grazia di poter

attuare l’unione con Dio, al di sopra di ogni egoismo umano, quell’unione che

raggiunge la profondità del rapporto del Figlio verso il Padre nella potenza

vivificante dello Spirito.

b. L’effusione dello Spirito

A tale scopo è dato lo Spirito Santo. Infatti lo Spirito, per sua natura

personale, è il principio di ogni comunione, non solo all’interno della vita

trinitaria, ma anche nell’incontro che si stabilisce tra Dio e l’umanità in

virtù dell’opera del Figlio incarnato. Proprio per il dono di questo Spirito, la

pace e la remissione dei peccati, che Gesù comunica ai discepoli quale loro

missione, può trovare il giusto e pieno compimento. Perciò la remissione dei

peccati è opera dello Spirito Santo. «Dopo aver detto questo, alitò su di loro e

disse: Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22). Gesù compie un gesto, quello di

alitare, a cui accompagna le parole con le quali comunica lo Spirito. Il gesto

indica l’infusione della vita. Ma è Dio che in fonde la vita. Gesù risorto è

colui che dona la vita come fa Dio, poiché possiede la stessa potenza vivi

peccatrice. Tuttavia questa vita non è tanto a livello naturale della creazione

o della vita terrena dell’uomo, ma è la vita dello Spirito, quella vita che è

propria di Dio, del suo essere intimo. Essa è data dal soffio eterno che scorre

continuamente dal Padre al Figlio e che li rende un solo Spirito vivificante.

Questa è la vita vera, che i discepoli sono stati chiamati a diffondere nel

mondo, dopo che essi da Cristo risorto hanno ricevuto in pienezza il soffio

eterno della vita, il dono dello Spirito.

Don Renzo Lavatori

DOMENICA IN ALBIS OTTAVA DI PASQUA

(15-04-2012)

La sera di quel

giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si

trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse

loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i

discepoli gioirono al vedere il Signore, Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!

Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse

loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Tommaso, uno

dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano

gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei

chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i

discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a

porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso:

“Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio

fianco; e non essere incredulo ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore

e mio Dio!”. Gesù le disse: “Perché mi hai veduto, tu mi hai creduto; Beati

quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Gesù, in presenza dei suoi

discepoli, fecce molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.

Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Gv. 20,19-31).

La sera di quel

giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si

trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse

loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i

discepoli gioirono al vedere il Signore, Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!

Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse

loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Tommaso, uno

dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano

gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei

chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i

discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a

porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso:

“Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio

fianco; e non essere incredulo ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore

e mio Dio!”. Gesù le disse: “Perché mi hai veduto, tu mi hai creduto; Beati

quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Gesù, in presenza dei suoi

discepoli, fecce molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.

Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Gv. 20,19-31).

Il brano del vangelo di Giovanni mostra il cammino di fede verso il Cristo

risorto da parte dell’apostolo Tommaso, quale esempio per ogni discepolo che

voglia credere in modo pieno e radicale. Esso fa riflettere profondamente e ci

invita a fare attenzione ad ogni gesto di questo racconto luminoso e vivace.

Siamo nel giorno ottavo dopo la risurrezione di Cristo. I discepoli sono

raccolti in casa e di nuovo Gesù appare loro e in particolare si rivolge proprio

a Tommaso.

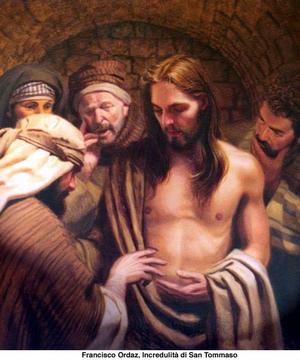

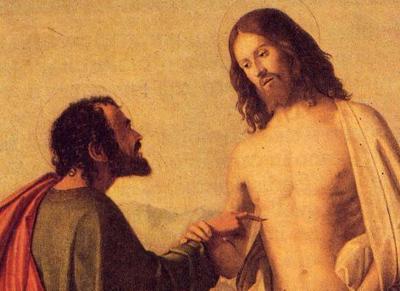

1. La incredulità di Tommaso

La incredulità di Tommaso verso il Risorto non è provocata da animo cattivo, ma

dalla ristrettezza della mente, legata alla visione terrena delle cose. Sotto

questo aspetto egli può essere identificato con ogni discepolo di Cristo, prima

dell’esperienza pasquale (cf. Mt 28,7; Mc 11-13.14; Lc 24,11.25.38.41). Per tale

ragione non accetta la dichiarazione dei suoi amici: “Abbiamo visto il Risorto”

(Gv 20,25). Per lui è un’affermazione soltanto teorica. Anche lui ha visto il

Signore, ma sulla croce; è rimasto toccato da quei chiodi, da quelle ferite, da

quel dolore atroce. Com’è possibile una visione diversa del Cristo? Egli è fermo

al crocifisso e non vuole spostarsi di là. A quello, sì, ci crede, perché lo ha

visto realmente. Il resto sono tutte fantasie. Si spiega così la sua richiesta

di una prova concreta e tangibile: vedere il segno dei chiodi e toccare le

ferite di Gesù. Solo allora anch’egli potrà credere.

Si nota in Tommaso una certa durezza e un indugio alla fede, non un rifiuto. È

vero che una fede basata sul vedere fisico non è sufficiente, ma può essere un

inizio che conduce alla piena fede cristologica, diversamente da coloro che pur

avendo visto non hanno creduto (Gv 6,36). Tuttavia una fede fondata sulla sola

parola di Gesù è superiore (cf. Gv 10,38; 14,11). L’evangelista vuole descrivere

un cammino completo di fede. Per questo introduce l’apparizione del Risorto, a

porte chiuse (Gv 20,26), nella realtà di corpo glorioso, quasi per scuotere

l’animo dubbioso e incerto di Tommaso.

2. La disponibilità di Gesù

Gesù rinnova il saluto

pasquale: “Pace a voi”, poi si rivolge subito a Tommaso. È chiara l’intenzione

di muovere il cuore del discepolo. Egli riprende testualmente le espressioni

proferite dall’apostolo ai suoi amici: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie

mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato” (Gv 20,27). La ripetizione

delle parole, che Tommaso aveva detto agli altri, serve a colpirlo nell’intimo.

Egli si rende conto che Gesù vede nell’animo e prova vergogna di se stesso,

insieme rimane sorpreso della bontà del Maestro, che gli viene incontro per

esaudire il suo desiderio. Sono due segni precisi, la conoscenza divina e la

misericordia, che fanno cadere ogni resistenza.

Gesù rinnova il saluto

pasquale: “Pace a voi”, poi si rivolge subito a Tommaso. È chiara l’intenzione

di muovere il cuore del discepolo. Egli riprende testualmente le espressioni

proferite dall’apostolo ai suoi amici: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie

mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato” (Gv 20,27). La ripetizione

delle parole, che Tommaso aveva detto agli altri, serve a colpirlo nell’intimo.

Egli si rende conto che Gesù vede nell’animo e prova vergogna di se stesso,

insieme rimane sorpreso della bontà del Maestro, che gli viene incontro per

esaudire il suo desiderio. Sono due segni precisi, la conoscenza divina e la

misericordia, che fanno cadere ogni resistenza.

Poi il Signore lo richiama alla fede: “Non essere incredulo, ma credente” (Gv

20,27). Infatti c’era il pericolo che Tommaso diventasse miscredente, dopo il

fallimento della croce, se l’aiuto di Gesù non l’avesse sorretto e stimolato.

Egli deve approfondire l’esperienza precedente, non può fermarsi ad una

concezione generica del Messia, ma deve accogliere il Figlio dell’uomo

glorificato dopo la sua morte. La sua fede deve diventare un’adesione a Cristo

nel senso pieno e maturo.

All’invito di Gesù Tommaso apre il suo cuore e proclama con sincerità e totalità

la sua convinzione: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20,28). È una professione

calorosa, un’espressione di adorazione, una preghiera, un ringraziamento. Certo

è molto più di un semplice riconoscimento del Messia. Essa indica la certezza

proveniente dall’animo dell’apostolo, ma risuona in tutta la Chiesa ed è valida

per ogni credente di ogni tempo. È una formula che esprime l’essenza stessa del

vangelo di Giovanni. Tommaso ha riconosciuto nel Risorto, che identifica con il

crocifisso e con il Gesù terreno a lui familiare, ora glorioso, una persona che

è pienamente Dio, il suo Signore.

Gesù accoglie la confessione sincera di Tommaso, ma gli rimprovera di aver

creduto solo dopo aver visto (Gv 20,29). Il percorso di fede ha portato

l’apostolo a riconoscere il Risorto attraverso la constatazione sensibile della

sua presenza, come d’altronde hanno fatto gli altri discepoli. Ciò non sarà più

possibile ai credenti che verranno dopo di loro, i quali dovranno credere in

Cristo senza poter toccare o vedere il suo corpo glorioso, ma fidandosi della

testimonianza degli apostoli. Essi saranno ugualmente beati, perché, per mezzo

della fede, potranno avere lo stesso rapporto di comunione e di amore con Gesù,

il quale è ormai vivo e presente nella Chiesa.

Don Renzo Lavatori

|  | 16 / 49 |

|  |